De la liberté de la presse à l’exil

Crédits photo : Ozan KOSE / AFP

Clotilde Immel et Sophie Hervas, enseignantes au lycée Edouard Branly, à Créteil, sont les auteurs de ce dossier sur la liberté de la presse et l’exil forcé de certains journalistes dans le monde quand cette liberté n’est pas garantie.

Introduction

Qu’est-ce que la liberté de la presse ?

1. Définition

Le dictionnaire Larousse la définit ainsi :

« La liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques. C’est une condition nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle participe du droit d’expression et de critique dont disposent tous les citoyens vivant dans des pays démocratiques. Mais l’obtention de ce droit a demandé de long combat. Aujourd’hui encore, cette liberté ne concerne qu’une minorité de pays. Cependant, même dans les pays démocratiques, la liberté de la presse doit composer avec les réalités économiques. La Suède est le premier pays au monde à instituer le droit de la presse dès 1766 ; l’interdiction de toute limitation du droit de publication fait partie de la Constitution du pays. »

En France, les philosophes et écrivains des Lumières (Voltaire et Beaumarchais, notamment) ont défendu le caractère universel du droit d’expression. La Révolution Française de 1789 a promulgué les premiers textes fixant la liberté de la presse.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

2. Réaffirmation sous la IIIe République

La liberté de la presse est proclamée en 1881, avec la loi du 29 juillet. Cette loi est inspirée de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme, mais elle va plus loin car elle définit à la fois les libertés de la presse, mais aussi ses responsabilités. Voici un extrait :

Art. 1 : l’imprimerie et la librairie sont libres (…)

Art. 2 : tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation générale et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite (au parquet du Procureur de la République)

Avant le vote de cet article 2, toute publication de presse devait être autorisée. A la suite de cette loi, les journaux n’ont plus besoin d’autorisation mais sont tenus de donner ces informations :

- le titre du journal ou écrit périodique et son format

- le nom et l’adresse du directeur de la publication

- le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé

3. Une liberté malmenée au XXème siècle en France

Remarquez que les périodes de conflits sont des périodes où la liberté de la presse est limitée (pour des raisons différentes durant les deux guerres mondiales et durant la guerre d’Algérie)

Quels sont les moments où la presse connait des périodes de crise ?

Dossier sur la liberté de la presse – Bibliothèque nationale de France

Ce petit dossier mis au point par la BNF propose une chronologie internationale des évènements qui ont fait évoluer de la liberté de la presse

La liberté d’opinion a été réaffirmée dans la Constitution de 1958, qui fait référence à la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, dans la DUDH de 1948 (article 19) et convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950) article 10.

La liberté de la presse dans le monde : étude de documents

Document 1 : étude de deux affiches par deux groupes pour élaborer un compte-rendu.

Questions aux élèves :

- Quelle est la source de ces affiches ?

- Quelle est la thématique abordée ?

- Pouvez-vous les décrire ?

- Quelle réalité voyez-vous derrière les termes utilisés dans la légende ? (Qu’est-ce ce qu’une situation grave ? sensible ?)

- Qu’en concluez-vous sur la situation des journalistes dans le monde ? Information donnée par le titre sur cette situation (classement réalisé, pluralisme et indépendance des médias, sécurité et liberté des journalistes, etc.)

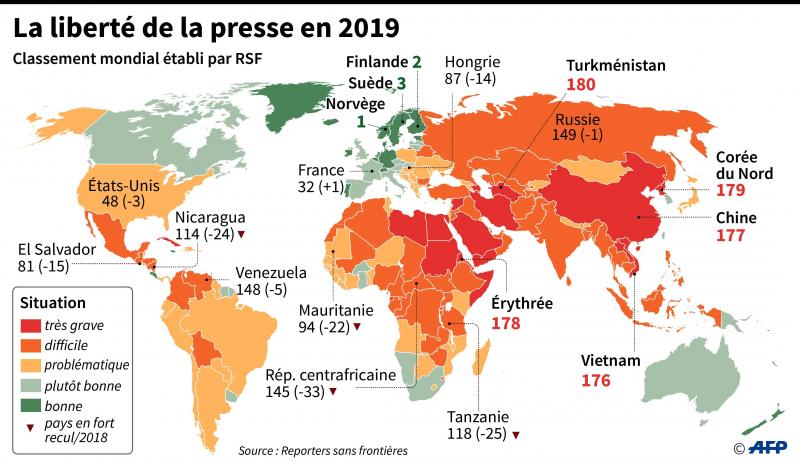

Document 2 : étude comparée de deux cartes décrivant l’état de la liberté de la presse dans le monde

Questions posées aux groupes d’élèves :

- Quelles sont les sources de ces deux cartes ?

- Quelle est la thématique abordée ?

- Pouvez-vous les décrire ? Constatez-vous des différences ? Des évolutions ?

- Quelles solutions pour les journalistes de pays où la liberté de la presse est catégorisée comme « sensible », « difficile » ou « très grave » ?

Rencontre avec un journaliste exilé : l’association « Renvoyé spécial »

« Renvoyé spécial » est un projet initié par La Maison des journalistes, à Paris. Recherchez des informations sur ce projet, et répondez aux questions suivantes :

- En quoi consiste cette association ?

- Quand a-t-elle été créée ? Par qui ?

- Quels sont ses moyens d’actions ?

Ce projet permet d’établir un contact entre un journaliste exilé et des élèves, en accueillant ce journaliste en classe. Le lycée Edouard Branly a reçu un journaliste et écrivain afghan, Khosraw Mani, venu témoigner de la difficulté d’être journaliste dans son pays.

Nous proposons le dossier élaboré à l’occasion de la rencontre avec Khosraw Mani en libre téléchargement ci-dessous.

Préparer une rencontre avec un journaliste exilé

Dossier mis au point par les enseignantes du lycée Edouard Branly à Créteil

Nous avons été contactés par cette association, qui est très demandée et donc qui sélectionne les établissements dans lesquels elle peut intervenir. Le CLEMI nous a encouragé car nous tenions un blog écrit par les élèves sur les projets du lycée. Cette année-là nous avons aussi travaillé avec l’association RAJE qui nous a aussi aidé pour établir le questionnaire.